仙腸関節ロックの機能解剖学的考察:機能回復と腰痛へのアプローチ

仙腸関節は構造が複雑なうえ、個人差も出やすく退行性変性も起きやすいので、研究者の間でさまざまな議論が行われています。このコラムでは仙腸関節の基礎知識から、仙腸関節に可動性があるかどうかを様々な角度から考察し、特に仙腸関節ロック解除の理論とアプローチについて深く掘り下げます。(公開:2017年9月6日、更新:2025年10月28日)

目次

仙腸関節とは

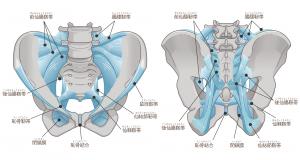

骨盤を形成する骨のうち、仙骨と腸骨をつなぐ関節であり、滑膜性関節に分類されます(以前は、「半関節」に分類されるのではないか、という意見もありましたが、現在では「滑膜性関節」という見解で一致しているようです)。滑膜性関節とされるのは腸骨耳状面と仙骨耳状面との結合部分であり、仙骨粗面と腸骨粗面は緻密性結合組織を形成しています。

この関節は、骨間仙腸靱帯、前仙腸靱帯、後仙腸靱帯をはじめとする非常に多くの靭帯により幾重にも覆われ、強固に固定されています。

1. 骨間仙腸靱帯

腸骨の腸骨粗面と仙骨の仙骨粗面とを結ぶ、強く短い靱帯。

2. 前仙腸靱帯

関節包の前面にあり、仙骨外側部の前面と腸骨の耳状面の辺縁に張る。

3. 後仙腸靱帯

骨間仙腸靱帯の表層にある、腸骨と仙骨の後面を結ぶ。上部の線維束(短後仙腸靭帯)はほぼ水平に、仙骨粗面後部・外側仙骨稜から腸骨粗面へ至る。下部の線維束(長後仙腸靭帯)は斜め上外方へ、外側仙骨稜の下部から上後仙骨棘に至る。

その他、仙結節靭帯、仙棘靭帯、腸腰靭帯なども含め、これらが仙腸関節の安定性を保つための重要な役割を果たしています。

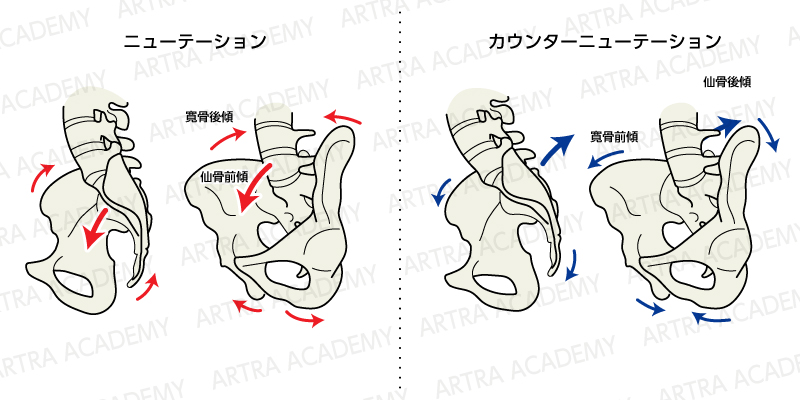

仙骨の動きと動的な安定性(ニューテーションとカウンターニューテーション)

仙骨にはニューテーション(うなずき運動)とカウンターニューテーション(反うなずき運動/起き上がり運動)という動きがあります。寛骨に対して仙骨が前傾する動きがニューテーション、寛骨に対して仙骨が後傾する動きがカウンターニューテーションといいます。

・ニューテーション

寛骨が後傾するのに対し、仙骨がうなずくように前傾し、仙骨上部が骨盤内に入りこむような動作です。骨盤上部は締まり、逆に座骨は広がります。骨間靱帯・仙棘靭帯・仙結節靱帯が緊張し、仙腸関節が圧迫されるため、骨格的には安定した形になります。

・カウンターニューテーション

ニューテーションとは逆で、寛骨に対し仙骨が後傾します。後仙腸靭帯(長後仙腸靭帯)の緊張により動きの制限はありますが、ニューテーション時に緊張状態にあった靱帯は弛緩するため、仙腸関節の安定性が低下します。そのため、周りにある腰部筋等に負担がかかります。

では、骨盤が安定するニューテーションの状態をずっと保つと良いのか?というと、そうではありません。

例えば、歩行においては、立脚側の仙腸関節はニューテーションであり、遊脚側はカウンターニューテーションとなります。骨格的に安定しているニューテーションだからこそ立脚側は体重を支持しやすく、カウンターニューテーションだからこそ遊脚側は脚をスムーズに振ることができるのです。

呼吸時も、呼気ではニューテーションが生じ、吸気ではカウンターニューテーションとなります。

ニューテーションとカウンターニューテーションが自由に切り替えられる可動性を保つことこそが、機能的に仙腸関節を保つ上で不可欠なのです。

仙腸関節ロックとは?

仙腸関節は、上下の荷重に対して垂直に近い状態にあり、上からの体重の負荷、下からの床反力の負荷が日々加わっています。このような衝撃が加わった瞬間、仙腸関節はロックがかかったような状態になり、仙腸関節がずれるのを防ぐために関節の動きを制限します。

これは「仙腸関節ロック」と呼ばれ、関節面と後方の仙腸靱帯で衝撃を緩和しながら負荷を吸収しつつ、下肢へと伝達します。このダンパー(緩衝材)のような緩和作用が、二足歩行やジャンプ、着地といった動きをスムーズにし、靱帯の損傷を防いでいます。

しかし、普段の立ち方・座り方の癖によって骨盤が特定の角度にばかり力が加わったり、中腰での作業などで関節に過度な負荷がかかり続けると、関節面にずれ(位置異常)や不適合が生じたまま仙腸関節ロックが常に続く状態となってしまうため、関節への余計なストレスや炎症を引き起こし、さまざまな障害が起こります。これが仙腸関節障害と呼ばれるもので、いわゆる「慢性腰痛」の一因となります。

女性・アスリートに多い仙腸関節障害

仙腸関節がずれたままだと負荷を吸収・緩和することができなくなるため、筋肉に余計なストレスがかかったり炎症が起きたり(仙腸関節炎)することで、腰痛・背部痛、全身の痛みやしびれを誘発する等の機能障害、つまり仙腸関節障害が生じます。

仙腸関節障害により、身体の動きや可動域に制限・偏りがでると日常生活での支障を来たし、アスリートであればパフォーマンス低下の原因となりえます。

仙腸関節のカウンターニューテーションの状態が続くと、全体的に靭帯が常に緩みがちになるので関節の不適合が生じやすく、その場合、腰を後ろに反らす際に痛みが出ることがあります。逆に、ニューテーションの状態での仙腸関節障は、腰を反らすことはできても腰を前に倒すと腰痛が起こる場合があります。

仙腸関節には侵害受容器が多く存在し、痛みを強く感じやすいと言われています。また、重要な神経が仙腸関節周辺を通っているので、仙腸関節炎や神経圧迫の影響を受けて、身体のさまざまな部位に関連痛が現れます。

【例】股関節・臀部・腰部・鼠径部等の痛み、下肢のしびれ、短下肢・長下肢、など。

仙腸関節が原因とされる腰痛は、特にスポーツ選手に比較的多い症状であると言われています。サッカー、スケート、陸上のトラック競技などの選手は、片脚(利き足)に体重負荷を加えることを繰り返すために障害が発症しやすいようです。スポーツをしていなくても、いつも同じ方で鞄を持つ、足を組む癖がある方も注意が必要です。

女性は出産に際して産道を拡げるために、リラキシンというホルモンの影響により仙腸関節の周りにある靭帯が緩みます。そのため、出産後に仙腸関節障害(特に腰痛)を訴える女性も少なくありません。

疼痛誘発テスト

仙腸関節障害を画像で診断することは病院でも非常に困難で、レントゲンやMRIで異常が認められることはほとんどないでしょう。そのため原因不明と判断されることも珍しくはありません。

また、仙腸関節ロックが原因の腰痛や下肢の不調は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの症状とも似ているため注意が必要になります。

患者さまの不調が仙腸関節由来のものかどうかは、ワンフィンガーテスト(患者さまに痛む部分を指で示してもらう)や疼痛誘発テストによって検査することができます。疼痛誘発テストには、Newton(ニュートン)テスト、Gaenslen(ゲンスレン)テスト、Patrick(パトリック)テストなどありますが、いずれも仙腸関節に負荷を掛ける方法で、痛みが生じれば陽性となります。

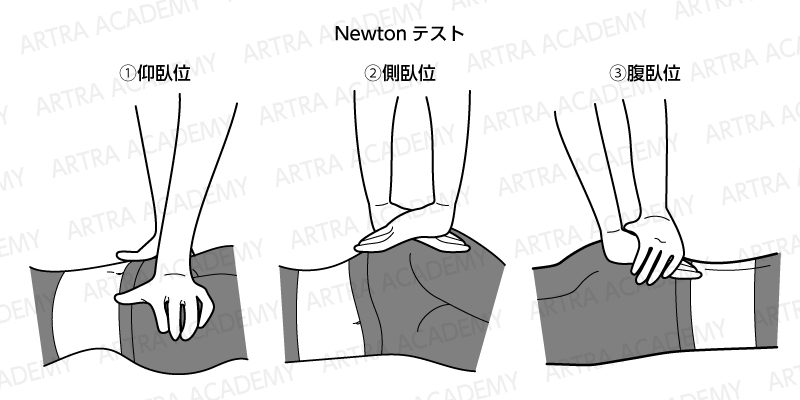

今回はNewtonテストを取り上げてご紹介します。

・Newtonテスト(原法)

仙腸関節からくる腰痛かどうかを鑑別するテストです。方法としては3パターンあります。

①仰臥位(背臥位)の状態で骨盤を上から、左右に開くように押す。

②側臥位で骨盤を横から内側に押す。

③患者を腹臥位にして、仙骨を上から押さえる。

腹臥位における検査の際、仙骨中央でなく仙腸関節部に圧迫を加える方法もあります(Newtonテスト変法)。

仙腸関節ロックの解除

仙腸関節に過剰な負荷がかかり続けると、いわゆる「慢性腰痛」の原因となりえます。そのため、仙腸関節ロックが慢性化している場合は、まずはこの仙腸関節ロック解除を試みることが腰痛軽減への大きな一歩となります。

仙腸関節は普段から負担がかかることから、瞬間的に力を加えると関節がロックされ動かなくなる一方で、一定の力を加え続けるとゆっくり動き出すという特徴もあります。そのため、AKA(関節運動学的アプローチ・博田法)では、強すぎない力でゆっくり仙腸関節を緩める手技が用いられます(強い力だと、仙腸関節を刺激することになり、余計にロック状態が強くなるようです)。

また、トムソンテーブルを用いたアプローチも効果が期待できます。トムソンテーブルは落下する際に1.8センチ~2.8センチの無重力状態が生まれます。これは筋肉が弛緩しやすくなっている状態ですが、仙腸関節も動きやすくなっているものと考えられるので、仙骨の動きを促すことで仙腸関節ロック解除の効果を期待できます。

M.Iインパクトを用いた振動療法では、1秒間に最大100回の振動刺激を与えることが可能です。関節、筋肉、神経の固有受容器を刺激することで反射を起こし、適度な緩みを作ることが期待できます。これにより反射的な緩みを作り出し、仙骨機能の回復に繋がる環境を整え、仙腸関節ロック解除へと導きます。

仙腸関節へアプローチ方法を動画でチェック

■腰の痛みを抱える患者さまへ振動療法を用いた仙腸関節へアプローチ

【永遠のテーマ!?】仙腸関節は動く?動かない?

仙腸関節をテーマに語るうえで欠かせないのが、「動く・動かない問題」ではないでしょうか。

「仙腸関節は動く」「仙腸関節は動かない」という議論は以前から行われています。仙腸関節は、長い間「不動の関節」だと考えられていましたが、今では「可動関節である」という認識が一般化していると思います。実際に、僅かですが約2㎜~5㎜程度の可動性があります。

では、なぜ「動く」「動かない」の意見が分かれているのでしょう。

「動かない」派の主張

動かない関節だと考えられていた理由として、強力な靭帯が仙腸関節を強固に結合しているため可動域がほとんどなく、画像検査でも判断が付きにくいからでしょう。

また、仙腸関節を動かすための筋肉が存在しないことから、肘や肩関節のように仙腸関節のみを独立で動かすことは非常に困難になります。自分の意のままに動かせることを「動く」と定義するならば、仙腸関節は「動かない」と言えるのかもしれませんね。確かに、仙骨の上に背骨(上半身)が載っているわけですから、身体を安定させるために靭帯がしっかり固定していると考えれば、「仙腸関節は動かない」という意見も分かる気がします。

「動く」派の主張

前述した通り、仙腸関節そのものを動かすことは難しいです。しかし、言い換えると、受動的に「動かされる」ということであれば、その限りではないということです。

仙腸関節を固定・安定させている靭帯の一つに仙結節靱帯がありますが、アナトミートレインの理論上、浅後線(スーパーフィシャルバックライン)とラセン線(スパイラルライン)に関係しています。

仙結節靱帯の上端は起立筋と連結しており、起立筋は仙骨から後頭骨まで伸びています。仙結節靱帯の下端では大腿二頭筋と連結しており、他にも大殿筋、多裂筋、梨状筋に直接付着しています。

筋膜連結が正常に働けば、それぞれの筋肉・靭帯が連動してスムーズに動くことができます。こうした運動連鎖の観点から見ると、わずか数ミリとはいえ可動域を持つ仙腸関節が全く動かないということは考えにくく、仙骨のうなずき・起き上がり運動や、腸骨の外側にある股関節が動くと、仙腸関節も連動して受動的に「動く」と考えられています。

仙腸関節 ロック解除が機能改善の鍵を握る

腸関節は、強靭な靭帯による静的な固定と、仙骨の傾きによる動的な可動性のバランスによって成り立っています。機能不全を起こしている仙腸関節ロックを正確に鑑別し、そのロックを解除することが、患者様の腰痛軽減と機能改善の鍵となります。

接骨院ではトムソンテーブルやM.Iインパクトなど、機材を使うことで仙腸関節アプローチも可能なため、日常生活で身体を痛めてしまう前にメンテナンスを行うことも、アスリートのパフォーマンスアップに貢献することも可能になるでしょう。

自分たちが患者さまに何ができるのか。私たち施術者の可能性を伸ばし続けることで、業界の成長が期待できるのではないでしょうか?

※本記事中、意見・考察に亘る部分は、著者の個人的見解であり、著者が所属し、又は過去に所属したいかなる団体の意見等を代表するものではありません。

〈参考サイト〉

日本仙腸関節研究会(https://www.sentyo-kansetsu.com/jp/index.php)

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会(https://www.aka-japan.gr.jp/index2.html)

〈参考文献〉

村上 栄一『仙腸関節由来の腰痛』2007:日日本腰痛学会雑誌,13(1),40-47

村上 栄一、菅野 晴夫、相澤 俊峰、奥野 洋史、野口 京子『慢性仙腸関節性疼痛に対する仙腸関節前方固定術』2007:日日本腰痛学会雑誌,13(1),197-203

注目の記事

-

就職活動のススメ【アトリクblog】

就職活動のススメ【アトリクblog】 -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム -

最先端医療連携

最先端医療連携 -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム

関連記事

-

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

開催中のセミナー

-

2026.3.7

2026.3.7

関連記事

-

2022.03.30技術力の向上で、多店舗展開の道が見えた患者さまの体をシャキっとさせるイメージカラーの赤が眩しいにしぐち鍼灸整骨院。院長を務める西口さんは、大阪で鍼灸接骨院3院を運営する株式会社AMBERの代表取締役であり、大阪市をホームタウンとして、B.LEAGUEに所属しているプロバスケットボールチーム“大阪エヴェッサ”のトレーナーとしても活躍している。

2022.03.30技術力の向上で、多店舗展開の道が見えた患者さまの体をシャキっとさせるイメージカラーの赤が眩しいにしぐち鍼灸整骨院。院長を務める西口さんは、大阪で鍼灸接骨院3院を運営する株式会社AMBERの代表取締役であり、大阪市をホームタウンとして、B.LEAGUEに所属しているプロバスケットボールチーム“大阪エヴェッサ”のトレーナーとしても活躍している。 -

2012.12.20骨盤調整より大切なこと多くの接骨院で骨盤へのアプローチが取り入れらています。しかし、慎重に見定めなければ症状を余計に悪化させることになりかねません。痛みを取り除くだけではない、柔道整復師としての真のミッションとは何なのでしょうか。

2012.12.20骨盤調整より大切なこと多くの接骨院で骨盤へのアプローチが取り入れらています。しかし、慎重に見定めなければ症状を余計に悪化させることになりかねません。痛みを取り除くだけではない、柔道整復師としての真のミッションとは何なのでしょうか。 -

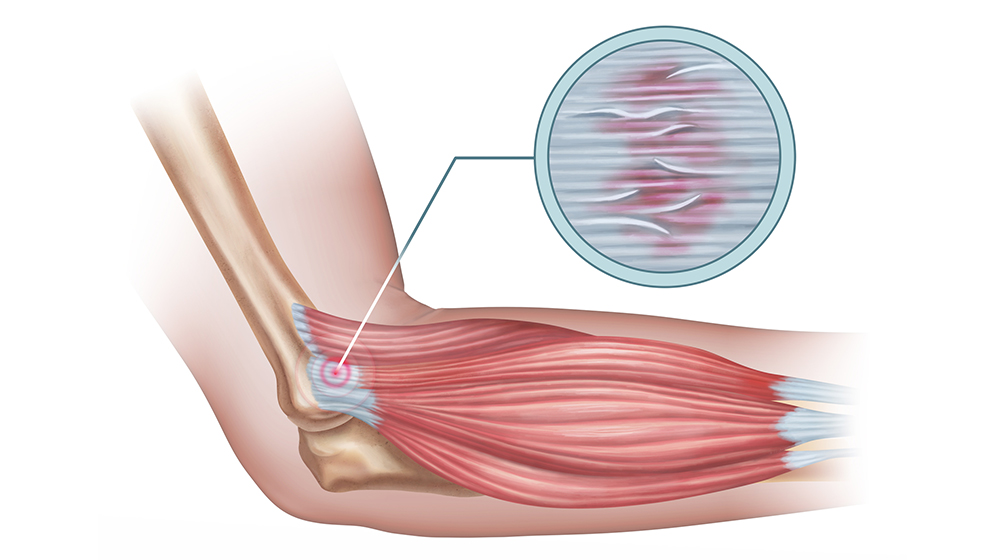

2021.03.17TNブレインを用いた症例:五十肩、外側上顆炎(テニス肘)三叉神経に振動刺激を与えることで、脳が引き起こすエラー(異常筋緊張)を解除する施術方法「TNブレイン」(「TN」は、三叉神経を示す英語「Trigeminal Nerve」の略称)。今回は、五十肩、外側上顆炎(テニス肘)の患者さまの症状についてご紹介します。

2021.03.17TNブレインを用いた症例:五十肩、外側上顆炎(テニス肘)三叉神経に振動刺激を与えることで、脳が引き起こすエラー(異常筋緊張)を解除する施術方法「TNブレイン」(「TN」は、三叉神経を示す英語「Trigeminal Nerve」の略称)。今回は、五十肩、外側上顆炎(テニス肘)の患者さまの症状についてご紹介します。

-

法令など業界の

法令など業界の最新情報をGet! -

オリジナル動画が

オリジナル動画が

見放題 -

実務に役立つ資料を

実務に役立つ資料を

ダウンロード