今さら聞けない施術録の書き方

施術録は、接骨院で療養費請求を行う根拠となります。施術録は、施術内容を証明する上で非常に重要なものですので、基本的な書き方や様式について確認していきましょう。 健康保険証のどの情報を使うか、誤った請求をしてしまわないか等、注意するポイントについてもご説明します。(公開2019年8月11日、更新2020年8月13日)

目次

■施術録の役割

■施術録作成の注意点

■施術録の負傷原因と経過の書き方

■患者さまに行った施術の書き方

■施術初検時相談支援内容の記載

■施術録の記載者について

■施術録の記載方法

施術録の役割

施術録は、“施術の根拠を示すもの”です。つまり、療養費請求を行う根拠となります。施術録がしっかり書けていなければ、「根拠のない療養費請求」を行うことになり、不支給の原因になったり、返納を求められることもあります。施術録は、施術内容を証明する上で非常に重要なものですので、基本的な書き方や様式について今一度確認していきましょう。

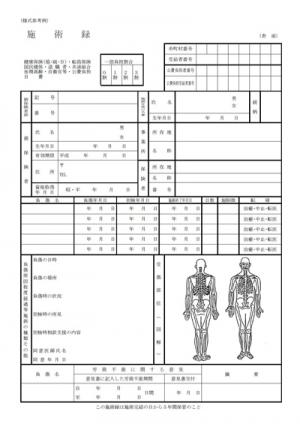

画像参照:(様式参考例)施術録:厚生労働省

施術録作成の注意点

では早速、施術録を作成する上で何に気を付けるべきなのか見ていきましょう。

1)療養費適用施術と自費施術は、区別して施術録を作成すること

柔道整復、はりきゅう、あん摩マッサージ指圧の各施術においても、それぞれ別に施術録を作成しておくようにしましょう。保管期間は、施術が完結した日から5年間です。例えば、はりきゅう、あん摩マッサージの場合は慢性疾患に対する施術のため、患者様に施術を行う限り何年も施術録を保管し、施術が完了すれば、その日から5年間は保管しなければならない、ということです。

2)療養費支給申請書より詳しく記載すること

療養費支給申請書は、施術録を基に作成することが前提になっています。ですので、施術録は療養費支給申請書よりも詳しく記載しておかなければなりません。はりきゅう、あん摩マッサージにおいては、医師から同意をもらった慢性疾患に対する原因、施術を行った経緯なども記載しておくと良いでしょう。

3)負傷原因は1部位目から記載すること

多くの方が間違いがちなポイントです。負傷部位が2部位以下なら、柔道整復療養費支給申請書への負傷原因の具体的な記載は不要です。しかし、施術録には負傷部位数に関係なく負傷原因の記載が必要です。負傷部位が2部位以下だからといって「患者から負傷原因を聞き取っていない」「施術録に書かなかった」ということは認められません。

施術録の負傷原因と経過の書き方

療養費支給申請書については、「3部位目を所定料金の100分の60に相当する金額により算定する場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の負傷の原因欄に記載すること」とされています(柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領(参考例)参照)。

上記を誤解して、「2部位以下の場合は負傷原因の記載は必要ない」と解釈されている方もいらっしゃいます。療養費支給申請書は、施術録を基に作成することが前提となっているため、施術録には1部位から負傷原因についての記載が必要です。施術録を普段は提出しないからといって簡単にまとめず、いつ・どこで・どうして・どうなったか等、負傷に至った状況が分かるよう記載することが大切です。

例えば、

★私用で自転車に乗って買い物に行く途中、縁石に乗り上げ転倒して負傷

★自宅で階段を踏み外し、転落して負傷

★学校でサッカーの部活中、ボールを強くキックした時に捻って負傷

といった事例が、厚生労働省から例として挙げられています。あまりに簡単な言い回しなので、問題がないか不安になってしまうレベルですが、部位ごとに「どうしてそうなったか」が明確にわかるような文章にしましょう。また、例えば肩・腰・膝をそれぞれ負傷しているような請求の場合は、原因との因果関係が不明なため返戻となってしまう可能性もあります。初検時に、カウンセリングや検査等で詳しく状態を把握した上で、患者様から直接聞き出すようにしましょう。

【「傷病ごとの経過」の書き方】

傷病ごとの「経過」として、症状の変化も記載しなければなりません。本来であれば、患者さまの来院や施術ごとに記載するのが望ましいとされています。毎回明確な記載が難しい場合でも、少なくとも症状に変化があらわれた時や、新たな傷病が発生した場合には必ず記載しましょう。特に、再受傷や家事などの日常的な負担により症状が停滞・悪化した場合は、必ずその旨を施術録に記載してください。疼痛・圧痛等の症状の大きさだけでなく、しっかり文章で記載するようにしましょう。そして、症状の緩和のために患者さまに行った指導、今後の施術方針も忘れずに明記しておいてください。

登録すると続きをお読みいただけます。

既に会員登録をお済ませいただいている方は、

ログインページよりログインしてお進みくださいませ。

注目の記事

-

就職活動のススメ【アトリクblog】

就職活動のススメ【アトリクblog】 -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム -

最先端医療連携

最先端医療連携 -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム

関連記事

-

正しい療養費請求

正しい療養費請求 -

正しい療養費請求

正しい療養費請求 -

正しい療養費請求

正しい療養費請求

関連記事

-

2018.03.12架空請求、付増請求以外の不正の内容とは2018年1月31日に東京の全国都市会館で開催されました 第13回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会で 議題である柔道整復療養費の専門委員会「議論の整理」に基づく諸課題の検討について議論される中、 参考資料として平成28年度 公表分の柔道整復の施術に係る療養費の不正請求等の事例が 提出されました。

2018.03.12架空請求、付増請求以外の不正の内容とは2018年1月31日に東京の全国都市会館で開催されました 第13回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会で 議題である柔道整復療養費の専門委員会「議論の整理」に基づく諸課題の検討について議論される中、 参考資料として平成28年度 公表分の柔道整復の施術に係る療養費の不正請求等の事例が 提出されました。 -

2021.05.24「療養費請求このままで大丈夫?」あなたの院の問題点を簡単チェック!院運営において何が課題かわからない、漠然と不安という方も多いのではないでしょうか?接骨院における療養費請求、患者管理、スタッフ管理といった問題点をチャートで簡単診断!

2021.05.24「療養費請求このままで大丈夫?」あなたの院の問題点を簡単チェック!院運営において何が課題かわからない、漠然と不安という方も多いのではないでしょうか?接骨院における療養費請求、患者管理、スタッフ管理といった問題点をチャートで簡単診断! -

2020.11.25療養費請求団体選びで失敗しないための5つのこと療養費請求団体を検討するタイミングは様々ですが、せっかく新規開業をしたり、団体を乗り換えたりするのであれば、妥協せずに欲しい、受けたいサービスを選択したいものです。

2020.11.25療養費請求団体選びで失敗しないための5つのこと療養費請求団体を検討するタイミングは様々ですが、せっかく新規開業をしたり、団体を乗り換えたりするのであれば、妥協せずに欲しい、受けたいサービスを選択したいものです。

-

法令など業界の

法令など業界の最新情報をGet! -

オリジナル動画が

オリジナル動画が

見放題 -

実務に役立つ資料を

実務に役立つ資料を

ダウンロード