施術の質を高める「ホネ休め」の重要性:骨髄の造血機能と全身の健康

日々の施術で患者さんの身体と向き合う中で、なかなか改善しない不調や根本的な体質改善について悩むことはありませんか?実は、私たちの身体の「骨」に秘められた重要な機能と、その機能を最大限に引き出す「ホネ休め」という概念が、患者さんの健康増進と施術効果の向上に大きく貢献するかもしれません。 (公開:2015年9月26日、更新:2025年6月19日)

骨が持つ5つの重要な機能

現在、「カラダ」は「体」という漢字を用いますが、その昔「體」という漢字が使われていました。

「體」は本字として「各部分が連なってまとまりをなした人体」を意味し、広くからだや姿を表す漢字として使われたといいます。部首が「骨」であることからも、昔から「骨」の重要性が認識されていたことが読み取れます。

また、「豊」は旧字体としては高坏(たかつき)という器に供え物を盛ったものを意味しましたが、新字体としては皆さんもご存じのとおり「豊富、ゆたか」という意味をもちます。ホネが豊かでなければ健康な體ではないという新たな解釈もできるかもしれません。

さて、そんなホネの機能には主に次のようなものが挙げられます。

支持機能: 頭部や内臓を支え、身体の構造を維持する「支柱」としての役割。

保護機能: 脳や内臓といったデリケートな器官を骨格内に収め、外部からの衝撃から保護する役割。

運動機能: 筋肉の収縮を身体の動きへと変換する「てこの原理」の起点となる役割。

造血機能: 赤血球、白血球、血小板といった血液成分を生産する、生命維持に不可欠な役割。

貯蔵機能: カルシウムなどのミネラルを蓄え、必要に応じて供給する役割。

これらの機能はすべて重要ですが、今回は特に「造血機能」に焦点を当てて深掘りしていきましょう。

生命を支える「造血機能」のメカニズム

私たちの身体を巡る血液は、体重の約1/13を占めるといわれています。例えば、体重60kgの方なら約4.6kgもの血液が体内を循環している計算です。この膨大な量の血液は一体どこで作られているのでしょうか?

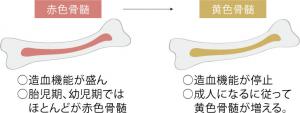

その答えは、骨の内部にある柔らかい組織「骨髄(こつずい)」です。骨髄は大きく「赤色骨髄」と「黄色骨髄」に分けられ、このうち「赤色骨髄」こそが、血液を製造する造血器官としての役割を担っています。

胎児期や乳幼児期には全身の骨に赤色骨髄が存在し、活発に造血が行われます。しかし、成長と共に赤色骨髄は脂肪組織に置き換わり、「黄色骨髄」へと変化していきます。

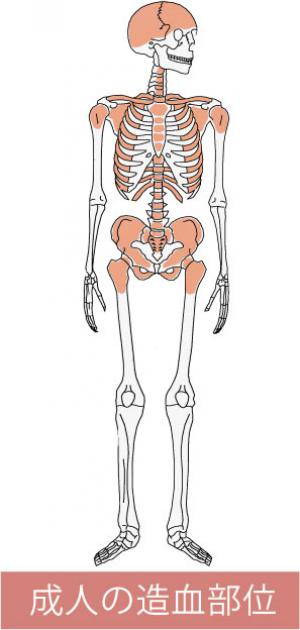

大人になると、大腿骨のような長い骨では造血機能が失われますが、胸骨、肋骨、椎骨、頭骨、寛骨(腸骨など)といった身体の中軸に近い骨は、高齢になっても赤色骨髄が残り、造血機能を維持します。

特に胸骨と腸骨は、成人においても大量の赤色骨髄が存在し、造血において極めて重要な部位であることが分かります。

造血機能を活性化させる「ホネ休め」とは?

骨髄でつくられた血液は全身を巡り、それぞれの役割を終えると脾臓や肝臓で分解・排泄されます。この失われた血液を補い続けるのが、骨髄の造血機能です。

そして、この造血機能を円滑に働かせるために不可欠なのが、私たちが提唱する「ホネ休め」という概念です。

地球上の生命は、常に重力(=1G)の影響を受けています。二足歩行を行う私たち人間は、四足歩行の動物と比較して、この重力に対してより大きなエネルギーを消費し、身体を支え続ける必要があります。

立って活動している間は常に重力に逆らっている状態であり、身体は「支持」に多くのエネルギーを割かざるを得ません。この状態では、残念ながら造血機能まで十分な「手」が回りにくいと考えられます。

そこで重要になるのが、身体を重力から解放してあげることです。身体を横にする、つまり寝ているような状態にすることで、重力による負担を軽減し、造血機能にスイッチを入れることができます。

最も効果的な「ホネ休め」は質の良い睡眠ですが、日中に少しの時間でも身体を横にするだけでも、造血機能をサポートすることに繋がります。逆に、身体を横にせずに睡眠をとっても、十分な「ホネ休め」にはなりません。

「ホネ休め」が不足すると、造血機能に支障をきたし、質の悪い血液が作られてしまう可能性があります。これには免疫の要である白血球も含まれるため、免疫力の低下を招く恐れも出てきます。

「ホネ休め」と日中の活動のバランス

もちろん、骨は適度な刺激とバランスの取れた栄養摂取によって維持されます。日中の適度な運動は、骨の「支持機能」を強化し、骨密度を維持するためには欠かせません。

また、骨の材料となる栄養素をバランスよく摂る食生活も同様に重要です。

健康な「體」を築き、患者さんの活力を高めるためには、この「動」と「静」のバランスが鍵となります。

日中には適度な運動で骨に刺激を与え、骨の機能を強化する。そして、夜間は重力から解放される十分な睡眠(ホネ休め)で、造血機能を担う骨髄が活発に働くよう促してあげる。

このサイクルを意識した生活習慣のアドバイスこそが、私たち施術者が患者さんの意識改善を図り、真の健康へと導く重要な役割ではないでしょうか。

施術を通じて患者さんの身体の状態を把握する私たちだからこそ、このような身体の根本的な機能に着目し、日々の生活習慣へのアプローチを提案していくことが、患者さんのクオリティ・オブ・ライフ(QOL)向上に繋がると考えています。

患者さんの身体のサインを見つけるために

このような造血機能や全身の健康状態を評価する上で、毛細血管の観察は非常に有効な手段となり得ます。

毛細血管は身体の末端まで血液が滞りなく供給されているか、血流の状態はどうか、といったことを視覚的に確認できる窓口です。

定期的に毛細血管の観察を行うことで、患者さんの身体内部で起こっている変化、特に血流や循環器系の状態を推測し、施術や生活指導に役立ていただければと思います。

注目の記事

-

就職活動のススメ【アトリクblog】

就職活動のススメ【アトリクblog】 -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム -

最先端医療連携

最先端医療連携 -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム -

アトラアカデミー厳選コラム

アトラアカデミー厳選コラム

関連記事

-

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

開催中のセミナー

-

2026.3.7

2026.3.7

関連記事

-

2022.03.28スマシンケア体験者の声「スマシンケア」を体験した方の動画をご紹介します!

2022.03.28スマシンケア体験者の声「スマシンケア」を体験した方の動画をご紹介します! -

2016.09.14異常に気づく「生きにくさの残る子供」の存在に皆さんは気づいていますか?「生きにくさの残る子供」の存在に皆さんは気づいていますか? 神経系の病気を持っているわけではないのに身体的に不器用な特徴を有する場合があります。そういった特徴を有する子供たちは他の子供に比べ運動スキルの水準が低いうえに、その原因が理解さ・・・

2016.09.14異常に気づく「生きにくさの残る子供」の存在に皆さんは気づいていますか?「生きにくさの残る子供」の存在に皆さんは気づいていますか? 神経系の病気を持っているわけではないのに身体的に不器用な特徴を有する場合があります。そういった特徴を有する子供たちは他の子供に比べ運動スキルの水準が低いうえに、その原因が理解さ・・・ -

2023.01.20施術者が提供する「健康」と「美容」いくら表面的に着飾ったとしても、姿勢が悪ければせっかくの魅力も半減してしまいます。骨と筋肉のプロである柔道整復師だからこそできる、健康面・美容面でのサポートがあります。(公開:2015年6月26日、更新:2023年1月20日)

2023.01.20施術者が提供する「健康」と「美容」いくら表面的に着飾ったとしても、姿勢が悪ければせっかくの魅力も半減してしまいます。骨と筋肉のプロである柔道整復師だからこそできる、健康面・美容面でのサポートがあります。(公開:2015年6月26日、更新:2023年1月20日)

-

法令など業界の

法令など業界の最新情報をGet! -

オリジナル動画が

オリジナル動画が

見放題 -

実務に役立つ資料を

実務に役立つ資料を

ダウンロード